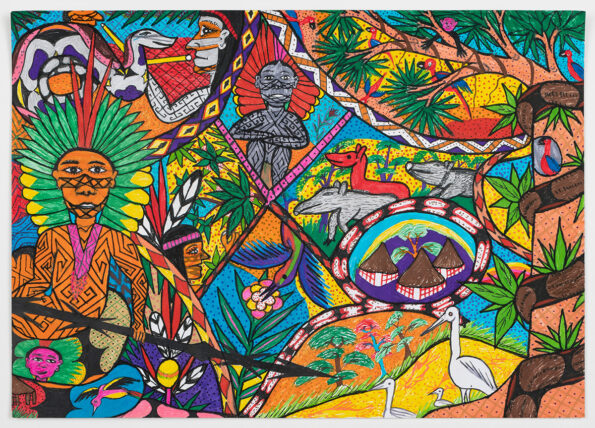

História e Organização dos Huni Kuĩ.

Segundo Joaquim Paulo Adelino (Maná) Kaxinawá, Doutor em Linguística e professor , Huni Kuῖ, o nome “Huni Kuῖ quer dizer que é o próprio povo, somos nós mesmos. Porque Huni é a denominação de ‘homem’, ‘gente’ e kuῖ quer dizer que é esse mesmo, é o verdadeiro. E a palavra kaxinawa veio durante os contatos entre nós. Os parentes sempre têm esse costume de ver alguém com aquela característica de roupa, de alimentação, de cultura, de língua – “Então se fazem isso é o povo tal” – aí eles deram esse nome Kaxinawa para nós. Kaxi é morcego, nawa é povo.

Tem duas versões dessa história. Imaginamos que nos deram esse nome porque o nosso povo comia os parentes mortos, não todo mundo, mas alguns. Então quem suga sangue, come carne, é morcego, é kaxi. E a outra versão é que em algum momento os Huni Kuῖ estavam matando morcego quando alguém de outro povo chegou e começou a fazer pergunta. Ele respondeu que estava matando morcego, kaxi, daí a pessoa entendeu que era o nome do povo e falou: ‘Então deve ser Kaxinawa’. Esse nome ficou como um registro, mas atualmente a gente tem falado que Kaxinawa é um nome pejorativo e que nós somos Huni Kuῖ.

Atualmente, no Brasil, o povo Huni Kuῖ tem uma população de cerca de 14 mil pessoas, divididas em 5 regiões ou municípios, 12 terras indígenas e 104 aldeias (FEPHAC, 2019). Existem Huni Kuῖ também no Peru, onde há uma população de cerca de 2419 pessoas. Nessas 12 terras indígenas [Brasil] meus parentes estão trabalhando seus projetos da vida social huni kuĩ, pois entendemos que durante o contato tivemos muitas perdas no espaço físico, na cultura e na língua.”

História

Segundo as histórias que os mais velhos contam, nasceu primeiro uma pessoa chamada Ixã e foi a partir dele que surgiram novas pessoas e famílias. Ixã era sozinho e por se sentir assim reuniu diversas cabaças, mũti, e começou a fazer sexo com os mũti gerando várias crianças. Uma dessas crianças eu considero como se fosse um gênio, pois desde muito pequeno já começou a mostrar o que fazer, como fazer, que música cantar e tudo o que é necessário para a vida social do povo Huni Kuῖ. Nós chamamos essa criança-gênio de Shama yabi txana, aquele que desde pequeno já sabia, entendia, fazia. Foi ele que nos mostrou vários caminhos por onde nós podemos sobreviver e um deles foi nossa divisão entre Rua e Inu que determina como deve ser nossa forma de casamento e nossos nomes próprios.

Durante o contato, essa divisão se perdeu muito e continua se perdendo. Por exemplo, hoje acontecem casamentos entre Rua com Banu, Inu com Inani, ou seja, casamentos dentro da mesma divisão; antes, isto não era permitido. O motivo disso se originou nas Correrias. Por conta da invasão dos Nawa, as famílias foram obrigadas a se localizar em espaços diferentes e como havia a necessidade de repovoar, a forma tradicional de casamento foi se perdendo.

Eu pesquisei para entender por que é que nós, Huni Kuῖ, estamos espalhados em vários rios e terras Huni kuĩ e pude perceber que foi por conta dessa invasão, desse contato, dessa correria que a gente começou a se dispersar.

Os mais velhos me falavam que antes a gente morava em um shubuwã [casa de moradia coletiva] na beira de um rio muito largo que tinha o nome de: Kushu pu inia. Kushu é uma ave, o cujubim. Esse pássaro não conseguia atravessar esse rio, quando já ia chegando do outro lado, ele caía. Por isso que deram ao rio este nome de Kushu pu inia. Este rio deve ser o Amazonas, o Solimões ou o Ucayali. Tenho a impressão que foi dali que a gente começou a subir os rios até chegar aqui no Acre, onde nos concentramos mais no rio Envira que na nossa língua se chama Bariya que quer dizer rio do sol. Até essa época, a gente ainda convivia tudo junto, mesmo fugindo.

Depois vieram outros problemas, como quando mataram um seringalista chamado Patrício com quem não se deram bem. Na nossa compreensão, foi a partir desse momento que a gente começou a se dividir pelos vários rios. “Matamos, agora os parentes dele (Patrício) vão nos atacar”. A gente teve que fugir para não ser morto.

Então foi quando eles começaram a se dispersar: um bocado foi pro rio Jordão, na cabeceira do rio Tarauacá, outros ficaram mesmo no rio Envira, outros foram pro Muru, outros vararam pro rio Purus e ainda outros foram pra cabeceira do rio Curanja, com a intenção de que lá ninguém ia chegar. Mas chegando lá já tinham outros invasores que eram os caucheiros. Então foram contatados, começaram a trabalhar e hoje ainda vivem lá. Eles são considerados peruanos só porque moram no país do Peru, mas eles são Huni Kuῖ como nós, usam a mesma língua, têm a mesma cultura, fazem as mesmas músicas. Vivem em outro país, mas a cultura é a mesma nossa.

História e Organização dos Huni Kuĩ do Alto Rio Purus.

O livro *”História e Organização dos Huni Kuĩ do Alto Rio Purus”* é uma obra escrita pelos próprios professores indígenas Huni Kuĩ, em colaboração com a Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC) e a Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC). Publicado em 2013, o trabalho registra a trajetória de resistência, organização e cultura desse povo, destacando sua luta pela terra, autonomia e preservação de suas tradições.

Principais Temas Abordados:

1. Chegada e Resistência no Purus

– Os Huni Kuĩ migraram para o Alto Rio Purus fugindo de conflitos e exploração por seringalistas no início do século XX. Sua história é marcada por divisões internas, mas também por uma forte resistência contra a violência dos patrões da borracha.

2. Formação das Aldeias e Luta pela Terra

– As primeiras aldeias, como Fronteira e Cana Recreio, surgiram nos anos 1970. A luta pela demarcação territorial, iniciada com a autodemarcação em 1975 e oficializada em 1992, foi um marco na conquista de direitos e na expulsão de invasores.

3. Organização Política e Econômica

– Os Huni Kuĩ criaram associações, como a Organização dos Povos Indígenas Huni Kuĩ do Alto Rio Purus (OPIHARP), para fortalecer sua autonomia. A economia tradicional, baseada na agricultura, caça e pesca, convive hoje com projetos de geração de renda e desafios do capitalismo.

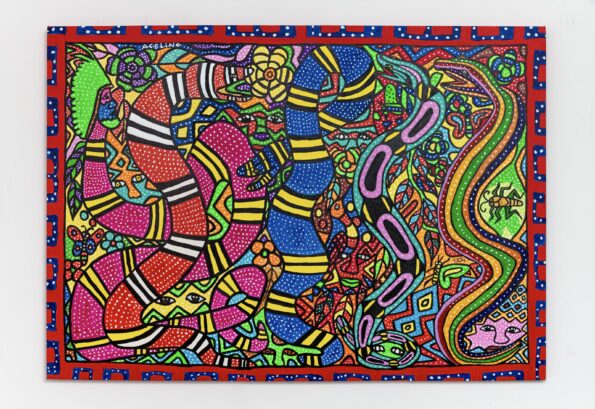

4. Cultura e Educação Diferenciada

– A preservação da língua *hãtxa kuĩ*, dos rituais como o *katxanawa* e do *nixi pae* (ayahuasca) é central. As escolas indígenas, geridas pelos próprios Huni Kuĩ, valorizam o bilinguismo e os saberes tradicionais, formando novas gerações conscientes de sua identidade.

5. Saúde e Medicina Tradicional

– A medicina da mata, associada aos conhecimentos dos pajés e parteiras, complementa o atendimento biomédico. Projetos como o parque de plantas medicinais *Yushā Kuru Puyā* reforçam a autonomia sanitária.

6. Desafios Atuais

– A obra não omite os problemas: a migração de jovens para as cidades, a influência de políticas partidárias e a necessidade de fortalecer a organização comunitária diante de novas ameaças.

Por Que Essa História Importa Hoje?

A resistência dos Huni Kuĩ é um exemplo de luta pela soberania territorial e cultural, inspirando outros povos indígenas e mostrando que é possível conciliar tradição e modernidade. Sua história nos ensina sobre a importância da autodeterminação, do respeito aos saberes ancestrais e da defesa intransigente dos direitos indígenas.

Este livro não é apenas um registro do passado, mas um chamado para que as futuras gerações continuem honrando a herança dos *Hene Hubeya* (“povo verdadeiro”) e protegendo a floresta que os sustenta.

Leitura indispensável para quem quer entender a força dos povos originários do Brasil!

Para saber mais, acesse o livro completo ou visite o site da CPI/AC: [www.cpiacre.org.br]